日本のものづくりの「灯台」に。ロート製薬の次世代スマート工場が、製造業の未来を変える

藤澤 克樹(東京科学大学 総合研究院 教授)

固城 浩幸(ロート製薬 生産技術部)

公開日:2024年12月17日

内容、所属、役職等は公開時のものです

あらゆる分野の産業で、人工知能(AI)をはじめとする革新的なテクノロジーが活用されています。製造業も例外ではなく、近年は多くの企業でAIやIoTを駆使して生産効率を高める「スマート工場化」の動きが加速してきました。

ロート製薬では2022年9月、マザー工場である「上野テクノセンター」に新しい工場棟を設立。「人と環境にやさしいスマート工場」を掲げ、IIoT(製造業におけるモノのインターネット)やAIの活用によって工程を最適化する「サイバーフィジカルシステム(以下、CPS)」の実装を進めています。

新工場の立ち上げを担うロート製薬の固城浩幸は「今回のプロジェクトを通じてCPSの成功例をつくり、それを製造業全体に広げていくことで、日本全体に活力を与えたい」と話します。

そんな固城と、CPS研究の第一人者である藤澤克樹教授に、プロジェクトにかける思いや取り組みの現在地、最先端のテクノロジーがもたらす製造業の未来について語ってもらいました。

藤澤 克樹東京科学大学 総合研究院 教授

1998年3月東京工業大学大学院 情報理工学研究科 数理・計算科学専攻 博士課程修了:博士(理学)。数理・情報系の研究者。専門は数理最適化、機械学習、深層学習、グラフ探索(Graph500 世界1位)、高性能計算やデジタルツインによる産業アプリケーション開発など。2015年ごろより産学連携の中でCPS事業化を本格化。現在、東京科学大学 総合研究院(前東京工業大学 科学技術創成研究員)教授(兼:東京科学大学 情報理工学院 数理・計算科学系)。

固城 浩幸ロート製薬 生産技術部

1998年ロート製薬入社後、生産技術部として新規設備導入や工程設計に従事。2009年設備メーカーへ転職、国内外拠点において主に医薬品製造向けの製剤設備、および製剤プラントの設計、エンジニアリングに携わる。2015年ロート製薬再入社後は、技術開発、海外グループの工場立ち上げ支援やC棟建設プロジェクトに参画。現在はロートグループのスマート工場化に向け、サイバーフィジカルシステムの開発を担当

サイバーとフィジカルの融合。

ロートが考える製造業の未来

——ロート製薬のマザー工場「上野テクノセンター」(三重県伊賀市)では、2022年9月に医薬品や医薬部外品を製造する工場棟(以下、C棟)を新設しました。C棟では稼働当初から「人と環境にやさしいスマート工場」を方針に掲げ、テクノロジーによって工程を最適化する「サイバーフィジカルシステム」の実装を進めています。はじめに、こうした取り組みの経緯を教えてください。

固城 ロート製薬の主要事業の一つである医薬品は、年々、製造品目や製造量が増加する一方で、国際的な製造規制が厳しくなっています。そこで、そうした厳しい国際基準に対応した品質保証体制と、今後も変化するであろう医薬品の規制に対応しつつ、より高品質な製品を安全に生産するための仕組みづくりを目指して設計されたのがC棟です。その核となるのが、サイバーフィジカルシステム(以下、CPS)ですね。

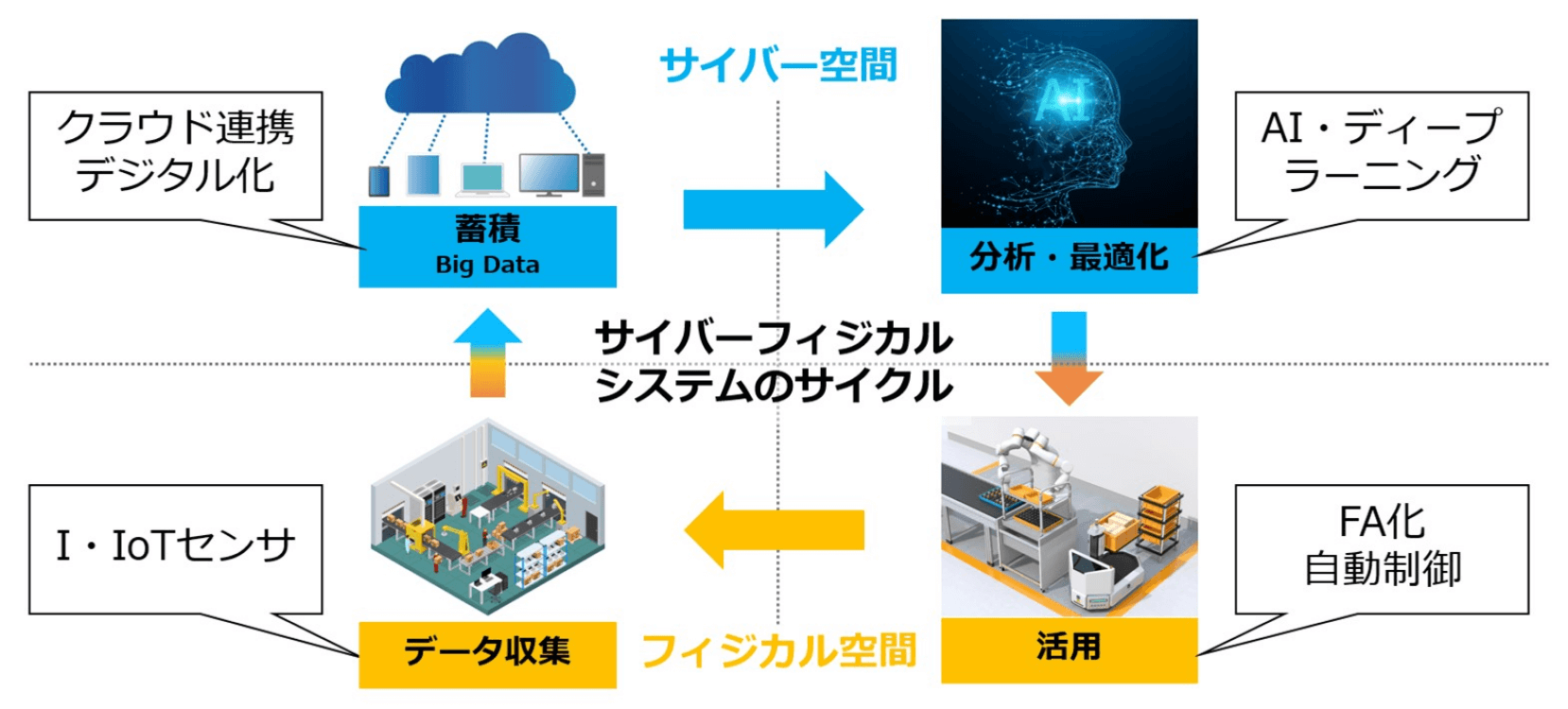

〈サイバーフィジカルシステムとは?〉

IoTやセンサー技術を通じて工場内の人の動きや機器の移動動線、作業負荷といったフィジカル空間の情報を取得し、蓄積したデータをクラウドなどのサイバー空間で解析。AIやディープラーニングによって最適な生産プロセスが提案され、実際の現場環境に活用することで生産性の向上が期待できる。

固城 まず、スマート工場というコンセプトを定め、実現を模索するなかでCPSという選択肢が浮上しました。そこで、当時、九州大学でCPSの研究をされていた藤澤先生に相談したのが始まりです。1年間にわたって定例会を重ね、どのように実装できるかを検討していきました。ディスカッションを経て藤澤先生にもロート製薬の本気度をご理解いただき、協業へとつながっていきました。

——そもそもCPSがどういったものなのか分かりやすくイメージするために、工場での具体的な導入事例を教えてください。

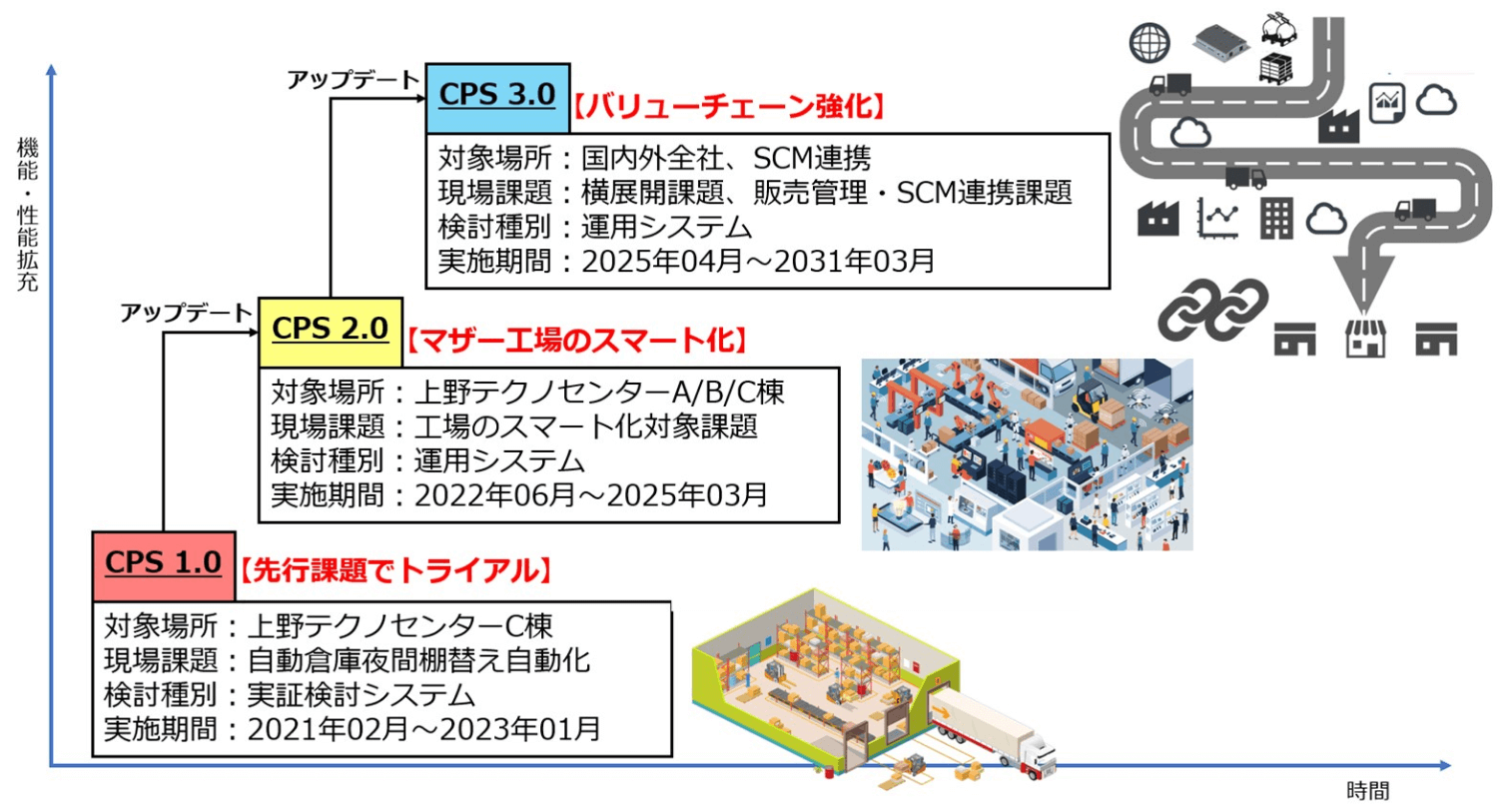

固城 たとえば、原材料を保管する自動倉庫(収納や取り出しが自動化された倉庫)における「夜間棚替えシステム」です。翌日の生産スケジュールに合わせ、夜間のうちに原材料をあるべき場所へ移動させておくというもので、倉庫内の状態を常に最適化しておくことで無駄がなくなります。

さらに、倉庫だけでなく工場棟や上野テクノセンター全体を自動で最適化することに取り組んでいます。最終的にはサプライヤーや物流業者、販売店も含めたサプライチェーン全体にCPSを広げていくところまで見据えています。

藤澤 ロート製薬の次世代スマート工場でやろうとしているのは、「不確実性」に対応することです。サプライチェーン全体でCPSが稼働すれば、情報をリアルタイムで分析して生産計画を見直したり、最適なトラックの運用計画を立てたりと、不確実性を吸収してより適切かつ柔軟な対応をとることができるわけです。ロートの利益にとどまらず、サプライチェーン全体に恩恵をもたらすことが、最も重要なポイントですね。

——では、CPSを導入することによって、工場内で働く人にはどんな影響やメリットがありますか?

藤澤 CPSは単に効率化や利益追従が目的ではなく、「どうやって人間の負担を減らすか」という部分にフォーカスしています。たとえば、危険な作業や負荷の大きい業務から人間を解放し、新しい領域で力を発揮してもらう。そして、生産性を高め、労働時間を減らしていく。そんな、働く人にとってもメリットのあるものにしていく必要がありますし、そこを目指して取り組んでいるところです。

——このCPSプロジェクトの意義やゴールについて教えてください。

固城 このチャレンジはロート製薬だけでなく製造業全体を元気にすることにもつながります。ただ、いくら壮大な理想を掲げても、まずは足元で具体的な成果を出していかなければ取り組みを継続することはできません。まずは、現場の業務改善からスタートし、現場で働く人たちの困りごとを、CPSを駆使して解決していく。現場レベルの様々な場面で自動化が進み、改善されている実感が得られるようになった段階で、CPSの適用範囲を広げ、いずれは工場内の全ての生産活動が「手に取るように分かっている状態」にまで持っていくことが当面の目標です。

藤澤 今回のプロジェクトにおける一つのゴールは、CPSのプラットフォームを確立することです。これまではなかなか実際の生産現場で検証する機会がなかったのですが、これから数年間にわたってロートさんと連携しながら様々なことを試して、本当に役立つもの、広く社会に実装していけるものに仕上げていかなければならないと考えています。

固城 本当に藤澤先生がおっしゃる通りですし、CPSの分野ではロート製薬が最初にプラットフォームを確立し、ゆくゆくは日本の新たな産業として展開していく。それも不可能ではないと思います。

日本の製造業には、もっと大きな可能性がある

——固城さんはどのような経緯で、今回の新工場棟のプロジェクトに携わることになったのでしょうか?

固城 私は1998年に新卒でロート製薬に入社しました。その翌年に上野テクノセンターが竣工し、生産ラインの立ち上げプロジェクトに参加して工場内で使う設備の設計などに携わってきたのですが、2009年に一度会社を離れているんです。その後は医薬品や化粧品の生産設備などを設計するベンダーに転職して、2015年にまたロート製薬へ戻ってきました。再び生産技術部で仕事をしていくなかで、2019年にスタートしたC棟の立ち上げプロジェクトに責任者の一人としてアサインされました。

藤澤 私が思うに、固城さんが2015年にロート製薬に戻られたことが、今回のプロジェクトが実現する大きなキーになっているんじゃないかと。2015年の再入社から新工場棟の立ち上げが決定する数年の間に、固城さんがどんな思いを持ち、社内に対してどんな働きかけをしたのか。ぜひ教えてください。

固城 会社を一度離れ、ベンダー側も経験したからこそ感じたのですが、日本の製造業にはもっと大きな可能性があるはずなんです。確かに、この数十年間で衰退しているように見えるかもしれません。でも、僕がこれまで接してきた生産現場で働く人たちは、みんな誇りや熱意を持ってものづくりに向き合っていました。その熱量をもっと有効に使えたら、業界全体がかつての勢いを取り戻し、引いては日本が元気になるはず。ロート製薬に戻った2015年以降は、そんな思いがより一層強くなっていきました。

藤澤 そのために、ロート製薬として何かできることがあるんじゃないか。そう考えたわけですよね?

固城 はい。ロート製薬が何かしら見本となるようなアクションを起こし、それがロールモデルとして医薬品や化粧品業界、さらには製造業全体に広がっていく。そして、そんな日本のものづくりに再び脚光が当たり、世界中の人たちがやり方を学びにくる。夢物語のように聞こえるかもしれませんが、決して不可能ではないと考えています。ロート製薬に戻って以降、その思いは折に触れて経営陣にも伝えてきました。

——ロート製薬だけでなく日本の製造業を活性化させるために、CPSなどを駆使してものづくりをアップデートしたい。そんな固城さんの思いが、プロジェクトを推進する原動力になっているんですね。

藤澤 じつは、他社にもマネージャーレベル、現場レベルでは固城さんのような思いを持った方がたくさんいらっしゃいます。実際、CPSに関心を持たれ、詳細を知りたいと連絡してくる方も少なくありません。しかし、現場の方にいくらやる気があっても、そこから話が具体化するケースは稀です。特に大きい会社の場合は前例のないことには及び腰になりがちですが、ロート製薬さんではなぜGOが出たのか、それは私も知りたいところですね。

固城 ロート製薬の文化として、社員が強い思いを持って何かを推進していくことに対して、上から咎められることは基本的にありません。それから、通常は「前例がないと進まない」ことが多いと思いますが、ロートはその逆で、「前例のないことこそチャレンジしよう」という気運があるんです。社内には私だけでなく、部門や役割を超えて会社全体を良くしていきたい、そして、この会社から社会に価値を還元していきたいという思いを持った仲間がたくさんいます。答えになっているか分かりませんが、このあたりは大きなポイントかもしれません。

若者たちが希望を持てる日本に

——固城さんの熱意がひしひしと伝わってきました。藤澤先生はいかがでしょう? ぜひ、このプロジェクトにかける思いをお聞かせください。

藤澤 まず、私がこのCPSの研究に取り組み始めた経緯からお話します。私は大学で経営工学を学んだのですが、当時から日本の根幹は製造業、ものづくりにあると考えていました。ところが、1990年代の終盤からインターネットが普及し、サイバー空間のビジネスが世界の覇権を握り始めると、そこで勝てない日本の存在感や影響力はみるみる低下していった。これではいくら製造業が強くても、世界の国々とわたりあっていくことはできません。この状況を打開しようと2000年代からは産学連携でサイバービジネスの研究開発に取り組んできましたが、日本からGoogleやAmazonのような企業が生まれることはなく、結果的にはこの20年間、負け続けという状況が続いています。

こうした現状をふまえ、10年ほど前から取り組み始めたのがCPSの研究です。この先もサイバー単独では太刀打ちできそうにない。その一方で、日本におけるフィジカルなビジネスの代表格ともいえる製造業は、一時期ほどの勢いはないにせよ未だに活況で、大きな強みになっています。であれば、サイバーとフィジカルをくっつけて、いかに安く、早く、確実にものづくりをしていくか、いかに働く人の負担を減らしていくかというところにフォーカスしていくべきなのではないかと考えました。そして、先ほど固城さんが言われたように、その仕組みやノウハウ自体を世界に提案していく。それくらいのことをやらないと、若者がますます日本に希望を持てなくなってしまいますよね。

固城 本当にその通りですよね。若者の多くが現状の日本に閉塞感を覚え、このままで大丈夫なのかという不安を抱えていると思います。それを何とか打破したいという思いも、このプロジェクトに臨む原動力になっていますね。

藤澤 私は学生と会話する機会も多いですが、若い子は不思議に思っていますよ。「この日本の状況で、今さらリスクなんか気にしてどうするんですか?」「何を守りたいんですか?」って。むしろ、いま何かを変えないことのリスクを心配している。教育者の立場としては、そうした不安を何とか取り除いてやりたいという思いもありますね。

固城 そういう意味でも、ロート製薬がどんどん先陣を切って変わっていく姿を見せたいです。CPSなどの技術を駆使して日本の製造業を進化させ、そこで人が生き生きと働いている姿を世界に向けて発信していく。そんな、「ものづくりの灯台」のような存在になっていきたいですね。