サステナブルな食産業の鍵は保存技術にあり。ZEROCOが切り拓く食の“これから”

楠本 修二郎(「ZEROCO」代表取締役社長 / 「カフェ・カンパニー」代表取締役会長)

笹野 正広(ロート製薬 食事業マネージングコーディネーター)

公開日:2024年12月17日

内容、所属、役職等は公開時のものです

インバウンド需要の拡大により、現在、世界からさらなる注目を集める日本の「食」。しかし日本の食産業が、その大きなニーズに応えられるだけのサステナビリティを備えているのかといえば、まだまだであると言わざるを得ない状況が続いています。

こうした現状を打破するフードテックとして今、注目を集めているのが「ZEROCO」。今まで実現が難しいとされてきた低温・高湿の保管環境を安定的に達成し、食材や食品内の水分をコントロールすることで鮮度を長期間・高品質に保持する、新しい保管技術です。さらに予備冷却として活用することにより冷凍食品の品質を向上させることができ、減塩かつ保存添加物や安定剤を使わない健康的な冷凍食品をつくることができます。

この可能性に注目したロート製薬は、2024年からZEROCO社に出資するとともに、食事業戦略パートナーシップを締結。ロートがこれまで培ってきたエビデンスに基づく研究開発力を掛け合わせることで、食の分野において健康的かつサステナブルな社会の実現を目指します。

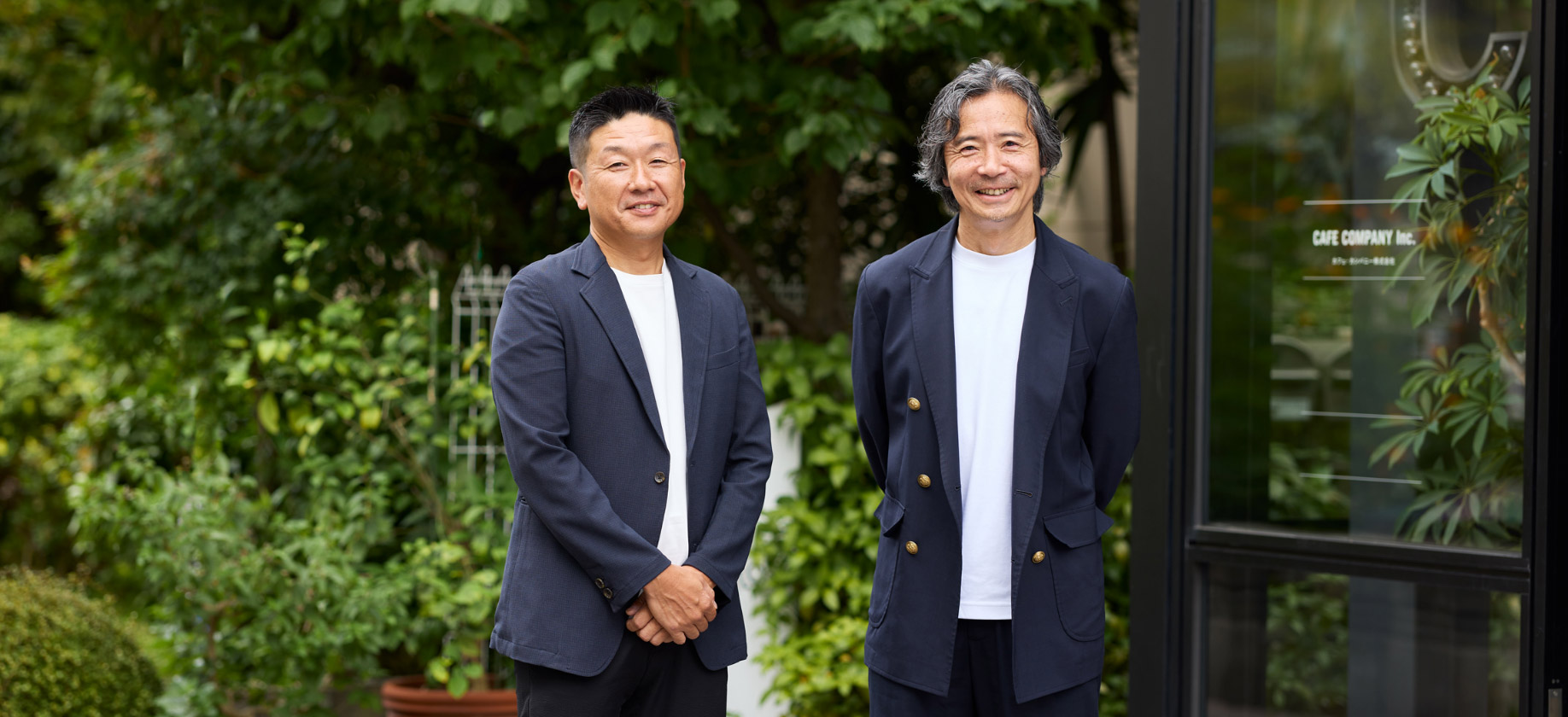

今回は、長年日本の外食産業の最前線で活躍する「カフェ・カンパニー」代表取締役会長にして、ZEROCO社の代表取締役社長を務める楠本修二郎氏と、ロートでアグリファーム事業を始め、さまざまな食にまつわるプロジェクトを担当してきた笹野正広の対談が実現。

2人のこれまでの食との関わりや、日本の食産業が抱える構造的な問題、そしてZEROCOが可能にするサステナブルな未来への展望をたっぷりと語り合ってもらいました。

楠本 修二郎カフェ・カンパニー株式会社 代表取締役会長 / ZEROCO株式会社 代表取締役社長 / 一般社団法人おいしい未来研究所 代表理事 / 農業生産法人 株式会社 JAPAN FARM PARTNER 代表取締役社長

リクルートコスモス、大前研一事務所を経て、2001年カフェ・カンパニーを設立。「コミュニティの創造」をテーマに約90店舗の企画・運営や地域活性化事業、商業施設プロデュース等を手掛ける。2023年、食産業の発展を支える基盤づくりと世界の課題解決の貢献を目指すZEROCO株式会社を設立。農業生産法人JAPAN FARM PARTNERの代表に就任し、「次世代に堂々とつなげる一次産業」に取り組む。その他、内閣府、経済産業省、農林水産省等の政府委員、(一社)東の食の会 代表理事、(一社)おいしい未来研究所 代表理事等も歴任。著書に『ラブ、ピース&カンパニー これからの仕事50の視点』『おいしい経済』。

笹野 正広ロート製薬 食事業マネージングコーディネーター

1998年ロート製薬入社。入社後、商品企画部配属メンソレータムほかスキンケア関連を担当。2002年からマーケティング部へ異動し、主にメディアプロモーション、デジタルマーケティングなどに従事。13年経営企画、アグリファーム事業などで農業事業会社を立上げ、運営にも携わる。20年にD2C事業部長。24年から現職の食品事業部のコーディネーターとして食品事業全体を推進。

「食」との出会い

——お2人が「食」というテーマに出会われたきっかけは何だったのでしょうか?

楠本 僕は学生時代から「〝人が集まる風景〟を作る」ということをずっとやっていました。そして、2001年に30歳で「カフェ・カンパニー」という会社を起こしたのですが、「食」に関する場所には、人が集まるじゃないですか。最初からそうしたコミュニティ思想が明確にあり、そのために選択したのが外食産業でした。

——つまり、学生時代からの関心ごとの延長線上に、今のお仕事があるのですね。

楠本 その通りです。その後は、自分の店である「WIRED CAFE」を東京を中心に展開しつつ、地域活性化事業や商業施設プロデュースなどを手掛けたり、「食」の観点から持続可能な未来の創造を目指すプロジェクトを展開するなど、外食産業を主軸にさまざまな試みに挑戦してきました。

——笹野さんはいかがですか。ロート製薬は、会社のベースにはもちろん「薬」があるわけですが、現在は一次産業に参入したりと、食への関わりがかなり深くなっていますよね。

笹野 今でこそ薬は化学合成で作られることがほとんどですが、そもそもの起源を考えると、原材料が植物だったりするわけで、原始的には「口に入れるもの=食べ物」なんですよね。医食同源という言葉があるように、日頃食べているものが身体を作り、メンテナンス機能も担っている。

——そう考えると、ロートが食産業に参入していったのは、ごく自然な流れだったのですね。では、笹野さん個人が、社内で食の事業に関わるようになったきっかけは何だったのでしょうか。

笹野 僕はロートではもともとマーケティングをやっていて、その後、経営企画に異動することになります。その時に奈良県の宇陀市で地域課題、社会課題があることを知って、一次産業に取り組み始めました。これが、食事業に関わるようになった直接的なきっかけです。先にロートとしては2013年に「薬に頼らない製薬会社」を目指してアグリファーム事業部が立ち上がり、石垣島での事業を手掛けていたという背景もあって、私もそこに合流していった形です。

日本の食産業が抱える問題と、コミュニティ屋の矜持

——ロートは、楠本さんが代表取締役社長を務める「ZEROCO」と今年(2024年)から事業提携を始めるなど、現在パートナーの関係ですが、どのようなきっかけがあったのでしょうか?

楠本 ZEROCOの話をするには、ちょっとその前段階から説明する必要がありますね。2000年代の後半、僕は、時代の変化とともにコミュニティの在り方が変わりつつあることを実感していました。自分はそれまでカフェ——すなわち「食」というものを介して、人と人との繋がりを作る役割を担ってきました。これは、いわば横軸の繋がりです。でも、SNSが普及してきたことで、時空間を超えて繋がれるようになり、横軸の繋がりは量的にもどんどん増加しつつあった。それ自体は素晴らしいことだと思ったのですが、一方で、そんな時代におけるリアルなコミュニティの在り方って何だろう? という問いが生まれてきたんです。その時に、ここには2つのポイントがあるな、と気づいた。1つは、横軸に対する「縦軸の繋がり」です。古くからの日本の伝統や文化といった叡智を次世代にどう繋いでいくか、という社会的な課題があり、これがまだ上手くデザインされていないと思ったのです。

——「食」の領域でいえば、例えば、農業を始めとする生産業や、各地域に伝わる郷土料理のようなものをイメージしました。

楠本 まさに、そうした領域ですね。そして、もう1つは、食産業の分断です。日本ではこれまで、農業、漁業、食品、外食、小売り等、食にまつわるすべてがそれぞれ独立した産業として歩んできた歴史があります。高度経済成長期のような、どんどん人口が増加していく局面ならそれでよかったのですが、「失われた30年」を契機に人口増が止まり、労働人口が減り続けている今、これでは早晩行き詰まってしまうことがはっきりしています。1つめの「縦軸の繋がり」問題も相まって、地方の衰退にも拍車がかかってしまうことは間違いない。この2つの問題にコミットすることが、社名に「CAFE=Community Access for Everyone」という言葉を掲げるコミュニティ屋である自分がこれからやるべきことなんじゃないかと考えたんです。

そして、こうした問題に向き合い始めた頃、大きな転機が訪れました。それは、2011年の東日本大震災です。この復興活動を応援していく中で、日本の、特に食産業が抱えるさまざまな問題を解決するための糸口が見えてきた。ここで先ほどの質問である「ロートと私の関わり」という話になってくるのですが、この時に私の東北での活動に賛同・支援してくださったのがロートさんだったのです。これをきっかけに、日本の食産業にまつわる課題を共有するようになっていきました。

すべては「そこに社会課題があるから」

——楠本さんが先ほどおっしゃっていた、東日本大震災の復興活動の中で見えてきた、日本の食産業の問題を解決するための糸口というのは具体的にどのようなものだったのでしょうか?

楠本 端的に言えば、ブランディングと6次産業化ですね。東北が甚大な被害を受けた後、現地の若者たち——農業や漁業に従事する新世代が中心になって、どんどん新しい、そして求心力のあるブランドを立ち上げていきました。彼らは、農業、漁業、食品、外食、小売りといった本来は分断されている産業を鮮やかに団結させ、「自分たちでブランディングして、自分たちで売る」を実現、地元を活性化させていきました。僕は復興を応援していたはずが、いつの間にか、これからの食とコミュニティの在り方や、その可能性についてたくさん教えてもらう立場になっていたんです。

笹野 楠本さんに共感するのは、ビジネス上の行動の動機が「課題の解決」にあるところです。思えば、そもそも私が宇陀で農業に関わるきっかけになったのも、初めて訪れた時に耕作放棄地の問題や高齢化の実態を目の当たりにして、何かできることがあるんじゃないか?と考えたからです。加えて、僕の先祖も農家をやっていたこともあり、心理的に距離がなかったということもあります。そういう意味では、やりたいことをやっているというよりも、「そこに社会課題があるから」というのがすべての事業の動機だったかもしれません。もう、ずっと課題解決と対峙し続けている、と言ってもいいくらい。そもそも僕たちロートは、サイエンス×テクノロジーの会社です。農業や食という分野は薬からやや遠いかもしれませんが、有益なもの同士の組みわせでブレイクスルーが生まれてくると考えています。つまり、私たちが得意とはしていないサービス、コミュニティづくりに強い楠本さんとタッグを組むことは、まさに新たな可能性を開くという意味でも本当に魅力的なんです。目の前の課題は決して小さなものではなく、大変ではないと言えば嘘になりますが、それよりもむしろ〝やりがい〟や〝面白さ〟の方が大きいですね。

楠本 頼もしいです。ロートさんがそうしたマインドを持っているからこそ、私もいつも思いっきり胸をお借りできます。この困難な課題をむしろ楽しみながら取り組んでいく姿勢があるからこそ、「やえやまファーム」の循環型農業のような新たなサービスを生み出していけるんだなと思いました。

ルーツは「生活の知恵」? 冷凍を超えた保存技術「ZEROCO」

——すでに話題に出ているように、ロートと楠本さんの会社「ZEROCO」は現在パートナー関係にあります。あらためて、この社名にもなっているフードテックの特徴を教えてください。

楠本 ZEROCOは、一言でいえば、食材や食品内の水分をコントロールすることで鮮度を長期間・高品質に保持する技術です。従来は、食材・食品を元の状態を保ったまま保存するとなると、冷凍させることがもっともポピュラーな手法でした。でも、どうしても冷凍プロセスにおける細胞膜の破壊によりドリップとともに旨みなどが損なわれてしまい、味・品質と利便性がトレードオフの関係にありました。ここを根本から解消できるのがZEROCOです。庫内の環境を温度約0度・湿度100%弱に保ち、同時に食品の細胞内の水分がもっとも安定している状態をキープするため、味わいも鮮度も格段に長持ちするんです。

——つまり、フレッシュなものを、フレッシュな状態のまま保存することが可能なのですね。

楠本 その通りです。さらに、予備冷却として活用することにより、冷凍食品の品質を向上させることもできます。生鮮食品も冷凍食品も添加物も不要になり、安心して食材本来の味わいを楽しめる。しかも、お肉なら保存期間中に熟成が進みますし、野菜や果物の中には低温で糖化していく性質を持ったものもあるので、「より美味しく」が実現します。また、エネルギー効率的にも優れています。ZEROCOは急速冷凍に必要な消費電力の約8分の1で済む。つまり、味の面でも、保存の面でも、健康の面でも、エコの面でも優れたシステムなのです。

笹野 面白いのは、この保存の仕組み自体は、実はまったく新しいものではないんですよね。むしろ、昔からある「生活の知恵」で。

楠本 そうなんです。元になっているのは、北海道や東北地方の雪室や雪下野菜の手法です。雪の中に野菜を保存すると、0度の環境と適度な湿度が保たれ、長期間鮮度を保ち、糖度も増してより美味しくなる。

——まさにZEROCOと同じですね。

楠本 仕組みとしてはシンプルなものなのですが、それが故にすごく難しくもあって、これまでも研究自体はずっとあったのですが普及するには至っていませんでした。その技術を高度化し、なおかつイージーオペレーション化して導入のハードルを下げたのがZEROCOなんです。

「わくわく」をビジネスの形で提示したい

——では、ZEROCOによる保存技術は、日本の食産業の“これから”に対して、どのようは可能性を秘めているとお考えですか?

楠本 もう、可能性だらけだと思いますよ。特に、農業の分野。農業は、言うなれば「腐敗と劣化」との戦いの歴史です。生鮮食品だから、とにかくすぐ出荷しなければならない。だから、この時期に大きなニーズが生じるから出荷せずにキープしておこう、というような戦略や計画を立てることができません。でも、ZEROCOが導入されれば、消費期限が延びるので、いわば在庫を持つことができるようになる。これはビジネスとしても画期的なことです。

笹野 生産者が報われる社会になりますよね。言い方を変えれば、彼らが作っているものが正当な評価を受けて、しかるべき対価が得られるということです。構造的な問題からサステナブルではない状況を一変させることができるはず。

——農業などの一次産業が、常に後継者不足に悩まされている背景には、そうした「割りに合わない」構造が大きく関係しているように思います。個人の頑張りで何とか成立しているような状況だと、やはり若い世代も引き継ぐのは厳しいと感じてしまうでしょうし。

楠本 そこも変わっていくと思います。生産者が質のよいものを作ったら、他の商売と同様に自らしかるべき価格を決定できる。在庫の管理、出荷調整、ブランディング、マーケティングなどにも主体的に取り組む余裕が生まれますし、さまざまな業種とのコラボレーションといったビジネスチャンスにも果敢に挑戦できるはずです。つまり、「ビジネスとしてスケール可能な農業/漁業」が実現するわけですね。これは、ひいては地方創生にも繋がっていく可能性を秘めています。

笹野 農業では本当に、3日〜1週間賞味期限が伸びるだけで、働き方も変わってきます。在庫が持てるということは働く時間の調整ができ、休みがとりやすくなるということです。それだけでも大きいですが、品質面でも最適な状態で提供でき、廃棄になる可能性も減ります。ロート製薬は、1人ひとりの身体、心、そして社会を健康にしていくことを目指しています。だからこそ、ZEROCOと共にこうした領域に入っていき、その環境を少しでも変えるお手伝いができるのは非常に意義のあることだと考えています。

楠本 日本政策投資銀行と日本交通公社による2021年の調査によれば、日本は、コロナ後に旅行に行きたい国のランキングで1位だったそうです。そして、日本を選んだ人の多くが「食への期待」をその理由として答えました。つまり、世界中の人が「日本の食」を求めている。にもかかわらず、我々日本の社会は、食のサステナビリティを担保できる仕組みを現在まだ確立できていません。何なら人口減少や地方の衰退によって、産業自体が失われる危機に瀕している有様です。これでは、未来はありません。でも、悲観的な実態を悲観的な言葉で言うのは自分の役割ではないと思っていて。 だから私は、自分なりのやり方で「こっちの方向に行ったら、もっと楽しい未来があるんじゃない?」ということをビジネスの形で提示していきたいんです。

笹野 わくわくする農業、わくわくする漁業みたいなイメージですね。ビジネスに「楽しい」という感情がのっているのが素敵です。この対談が掲載されるwebメディアの名前は「ひらけ、ハート! ひらけ、ロート!」なんですけれど、楠本さんと一緒に、これからも食を介して人々のハートを楽しく開いていけるような仕事ができたらと願っています。