目の健康の未来を共創する。

万博で描くアイケアとテクノロジーの邂逅。

猪俣 武範(InnoJin株式会社 創業者/順天堂大学医学部 准教授)

堀田 敏行(ロート製薬 アイケア製品開発部1グループ リーダー)

公開日:2025年9月

内容、所属、役職等は公開時のものです

私たちの生活にとって大切な「目の健康」。デジタル化が進む現代において、その重要性はますます大きくなっています。目の疲れや不調は、日々のパフォーマンスだけでなく、人生全体の質にも深く影響を及ぼしかねません。もし、「目の健康」を誰もがもっと身近に、そして主体的に管理できる未来が訪れるとしたらどうでしょうか?

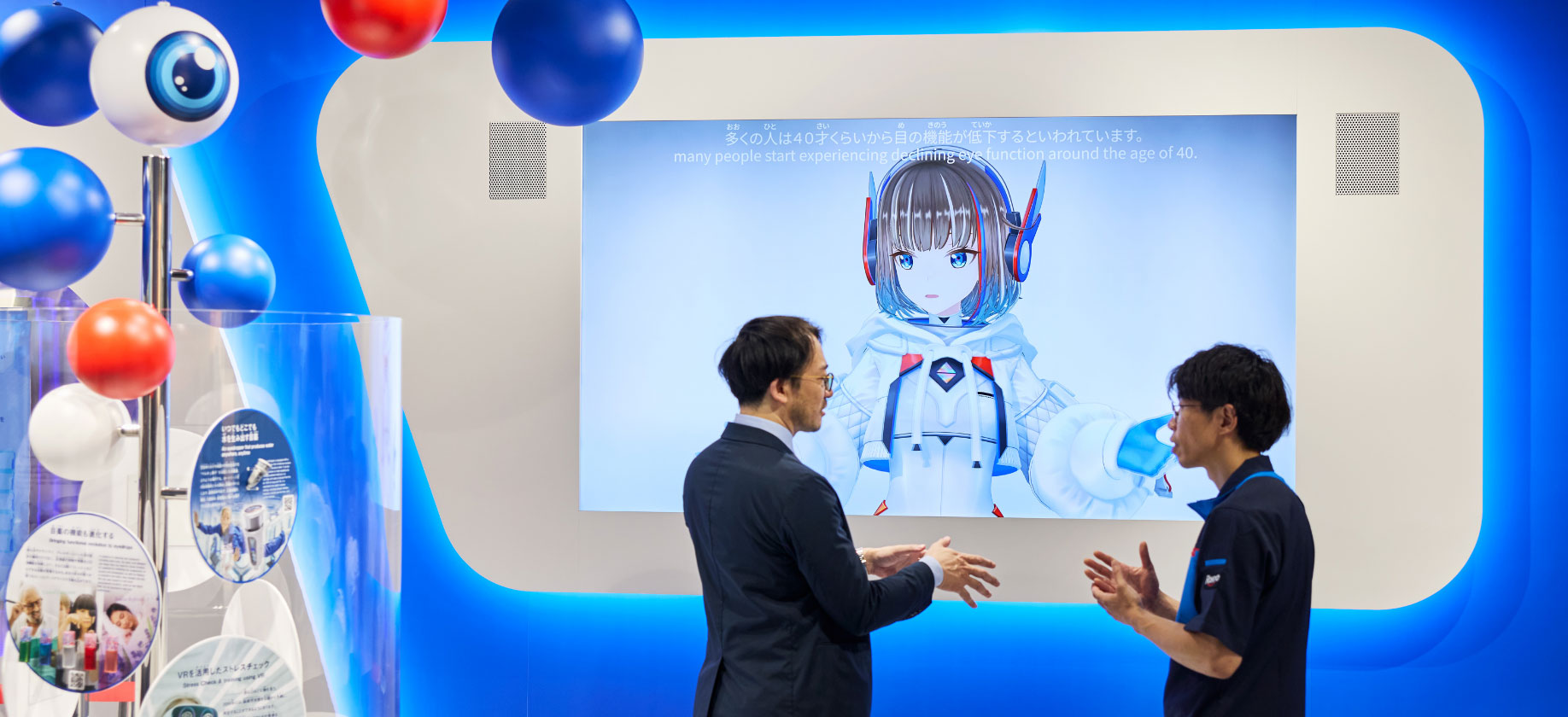

今、その未来の扉を開けようとしているのが、医療分野でイノベーションを目指すInnoJin株式会社とロート製薬です。InnoJinの眼科およびAIをはじめとする先端テクノロジーの知見と、ロート製薬が長年培ってきたアイケア研究が連携・融合し、目の健康の未来を共創しようとしています。大阪・関西万博では、両社の協働によって生まれたアイケアとテクノロジーの出会いが、具体的にどのような体験を私たちにもたらすのかが展示されています。InnoJin株式会社の創業者であり、順天堂大学の准教授でもある猪俣武範先生と、ロート製薬のアイケア製品開発部リーダーである堀田が、この共創が生まれた背景から、AIとパーソナル・ヘルス・レコード(PHR)がもたらす目の健康の新しい形、そして万博から発信する未来のビジョンまでを語り合います。

猪俣 武範InnoJin株式会社 創業者/順天堂大学医学部 准教授

順天堂大学医学部卒業。ハーバード大学スケペンス眼研究所留学中にボストン大学Questrom School of BusinessでMBAを取得。研究、臨床、教育、大学経営などその活躍分野は多岐に渡る。趣味は硬式テニス。好きな言葉は「チャレンジング」。2020年にInnoJin株式会社を創業し、デジタルヘルスの社会実装を志す。

https://www.inomata-lab.com

堀田 敏行ロート製薬 アイケア製品開発部1グループ リーダー

点眼剤からデジタルサービスまで幅広いアイケア製品の開発を統括。2023年からPHRを活用したヘルスケア領域におけるデジタル技術開発の旗振り役を務める。社外研究機関との共創プロジェクトも多数推進。

共創の原点

−出会いからはじまる新しい挑戦−

——まず、おふたりのバックグラウンドからお伺いしていければと思います。猪俣先生のここまでのキャリアとその中の想いをお聞かせください。

猪俣 もともとは、目の免疫を専門に研究していました。2012年から2015年までハーバード大学に留学していたのですが、ちょうどその頃、アメリカではAIやデジタルヘルスの潮流が芽生えはじめていて、「これは確実に大きな波になる」と直感しました。特に眼科領域では、日本ではまだ誰も本格的に取り組んでおらず、挑戦しがいのあるテーマだと確信したんです。そうして始めたのがこの領域での取り組みで、その端緒として、2016年にはドライアイの調査用アプリ「Dry Eye Rhythm®」を開発しました。そこからは、ドライアイにとどまらず、花粉症や白内障などさまざまな疾患に対象を広げながら、デジタルヘルスの可能性を追求してきました。ただ、どれだけ良い研究成果が出ても、それを実際の社会に届けるには、アカデミアの枠を越える必要があると感じるようになりました。そこで、より迅速かつ柔軟に社会実装を進めるため、スタートアップとして、InnoJin株式会社を創業することにしたのです。

——堀田さんのロート製薬でのいままでのお仕事と猪俣先生との共創に至るきっかけについて教えていただけますか。

堀田 これまで私は、ロート製薬で目薬の開発を中心に携わってきました。日々感じていたのは、店頭にたくさんの製品が並ぶ中で、「どれを選べばいいのか分からない」というお客さまの戸惑いが常態化してしまっているということです。目薬は種類が豊富な分、自分に合ったものを選ぶのが難しくなっている。これは、お客さま自身が“自分の目がいまどんな状態にあるのか”を正しく把握できていないという、根本的な課題もあるのではないかと考えるようになりました。そんな課題意識を持っていたときに出会ったのが、猪俣先生が手がけていた「Dry Eye Rhythm®」でした。一人ひとりの目の状態をデータで可視化し、タイプ別に解析していくというサービスの発想に、驚くと同時に強く惹かれました。これは、単に既製品を届けるのではなく、“その人に本当に合った提案”ができる未来のアイケアにつながるのではないかと考え、とても大きな可能性を感じました。

——なるほど。「パーソナライズ」という発想はその頃からあったんですね。猪俣先生にとっては、ロート製薬という共創パートナーはどういった存在でしょうか。

猪俣 社会実装という観点で見ると、スタートアップだけでは限界を感じる場面が少なくありません。どんなに良いアイデアがあっても、それを世の中に届けるには、やはり大きなネットワークや実行力が必要になる。そうしたときに、ロート製薬さんのように歴史があり、社会的な信頼やネットワークを持つ企業の存在は、とても心強いです。アカデミアやスタートアップだからこそ出せるアイデアやスピード感、そしてロートさんのような企業が持つ豊富なリソースや実行力。お互いの強みを持ち寄ることで、これからのアイケアに新しい価値を生み出せると感じています。

テクノロジーが拓く

目の健康の現在地

——おふたりの熱い想いが結びついて実現した共創なのですね。次に、中核となっているテクノロジーとその可能性について、くわしく教えていただけますか?

猪俣 AI画像診断は、いま医療分野全体で急速に進化していますが、その中でも特に眼科との親和性が高いと感じています。というのも、目は身体の中で唯一、外から構造を直接観察できる臓器なんです。しかも、網膜や角膜などの構造が比較的シンプルで、画像から得られる情報もとても多い。現在では、糖尿病網膜症や緑内障といった疾患をAIが高精度でスクリーニングすることが可能になってきています。早期のチェックで早めに眼科の受診勧奨が行えたり、専門医の少ない地域でも早期発見につながる可能性があります。さらに注目しているのが、「オキュロミクス(Oculomics)」という新しい領域です。これは、目の画像データを通じて全身の健康状態を読み解くという発想で、将来的には、高血圧や認知症のリスクなどをはじめとして目以外の領域のさまざまな健康状態の予測が可能になるのではないかと期待されています。

——「オキュロミクス(Oculomics)」は非常に興味深いコンセプトですね。堀田さんにお尋ねしますが、こういったテクノロジーは、ロートのものづくりにはどのような影響を与えていくとお考えですか。

堀田 AI画像診断は、私たちの製品開発の考え方も大きく変えてくれると思います。たとえばドライアイひとつとっても、そのタイプや原因は、人によってさまざまです。AIがそれぞれの違いを分析・分類してくれることで、「このタイプにはこの成分が合う」といったマッチングがより的確にできるようになります。将来的には、目の状態を測定すれば、数日後に自分に合わせて最適化された目薬が届く。そんな“パーソナライズドアイケア”の時代も現実になっていくのではないでしょうか。

——PHRという発想とAIを中心としたテクノロジーが組み合わさることで、さらに可能性が広がりそうですね。

猪俣 まさにそう思います。PHRは、個人の健康データを一元管理できる仕組みです。もし目の画像診断データが自動的にPHRに記録され、それをAIが継続的に解析できるようになれば、日々の体調の変化を踏まえた行動提案まで可能になります。たとえば、「最近、目の老化が進んでいるので、ブルーライトの暴露を減らし、休憩を多めにとりましょう」といったアドバイスが、日常的に届くようになるかもしれません。わざわざ記録しなくても、センシングによって集められた情報をもとに、自然とパーソナルなサポートが返ってくる。そんな世界が見えてきています。

堀田 PHRがもたらす一番の価値は「予防」だと思っています。症状が出る前にリスクを察知して、早めに対策ができるようになる。そのうえで、生活習慣のデータなどとも組み合わせれば、その人にとってベストな製品やサポートを届けることが可能になります。われわれロートとしても、「製品を作って届ける」という次元から一歩進んで、本当の意味で、お客さまの人生に寄り添い、伴走し続けられるようになるのではないかと考えています。

万博から発信する “アイケアの未来”

——そのようなアイケアの未来のありかたが、大阪・関西万博で体験できると伺っています。万博での展示について教えていただけますか。

堀田 今回の万博の展示の中心となるのは、「顔写真だけで目の状態を予測する」という技術の実証的な取り組みです。最大のポイントは、どれだけ手軽に、そして正確に、自分自身の目の状態を把握できるかということ。これは、将来的なパーソナライズドな処方の実現や、一人ひとりのリスク要因をもとにした健康予測へとつながっていくと考えています。こうした技術は、パイロットケースであったとしても、しっかりとした医学的な信頼性が伴ってこそ意味を持つものだと思います。だからこそ今回は、猪俣先生のご協力のもと、専門的な知見に基づいてしっかりとエビデンスのある仕組みとして、専門医の方から見ても納得していただけるシステムを構築することを大切にしました。

猪俣 屈折や目の疲れ具合、さらには“目の年齢”といった情報を、非接触で画像などから推定していくこと。やはり、これは非常に画期的で新しい取り組みだと思っています。さまざまなテクノロジーによって可能になったことですし、学術的にも非常に先進的で、まさに万博という場にふさわしい内容になったかと思います。実際に私も展示を見に行きましたが、来場者の皆さんがとても楽しみながら体験してくださっていて、とてもうれしかったですね。テクノロジーが切り拓く新しいアイケアのかたちを、できるだけ多くの方に体験していただけたらと思っています。

すべては、「未来のあたりまえ」をつくるために

——テクノロジーとアイケアの融合は今後社会にどのようなカタチで実装されていくとお考えでしょうか。

猪俣 たとえば、先ほどの万博の展示のように、目の写真を撮るといったような非侵襲的なやり方で、目の状況がわかる、健康についてのデータが集まる、といったことが大きなポイントかと思います。そのデータから未来を予測し可視化することで、セルフメディケーションであったり、生活習慣の改善であったりといった、いわゆる参加型医療といわれるようなアプローチで、目に関しても生活者の方がもっと予防的に対応できるようになり、それが一人ひとりのQOLの向上の礎となっていけると良いのではないでしょうか。

——やはり、予防医療というのは、PHRやAIにより拡がる大きな可能性なのですね。

堀田 そう思います。歯科領域では予防歯科という領域が広がったように、予防眼科という領域が作られても良いのではないかと考えています。目の画像からどんなことがわかるのかについては、まだまだこれからのことも多いです。より多くのデータが集まることで、リスクファクターの特定や現状からの未来予測の精度が高まり、さらにデータの有効活用が可能になっていくと思います。そういったシステムがインフラのように生活に溶け込み、人々の目の健康を支えていく。そんな未来に向けて進んでいくための仕事ができればとそれに勝る喜びはありません。

——最後に、おふたりが思い描く「これからの健康」のありかた、そしてその先に見据える社会のありかたについてお聞かせいただけますか。

猪俣 大きな視点でいえば、自分なりの使命は、「テクノロジーの力でヘルスケアを変革する」、ということだと考えています。今日は、PHRの話などがでましたが、従来型の医療から変化していくということは、診療技術の問題だけではなく、医療のパラダイム自体も大きく変化していくことになると思います。従来型の病院など医療機関中心の医療から、一人ひとりの生活者にとって、より主体的で日々の暮らしに寄り添うような、参加型の医療へと、医療という概念自体もどんどん新しくなっていくのではないかと考えています。そんな中でも、いつも大事にしているのは、「ヒトにやさしい医療を実現する」という志です。テクノロジーを活用していきたい理由も、突き詰めれば、すべて「ヒトにやさしい医療」のためです。来るべき社会が今日よりもっと、人にやさしいものであってほしいと切に願っています。

——堀田さんはいかがでしょうか。

堀田 おこがましい表現になってしまうのですが、「アイケアを通して人類の進化に貢献したい」、という想いがあります。人間の社会はテクノロジーや医療の発展によって、より健康に、より幸福に、という人々の願いをかなえながら少しずつ前進してきたと考えています。「よく見えるということ=目の健康」は、一人ひとりのQOLにとっても重要なことです。一方で、人生100年時代の今、「目の健康」を守ることは実は大変で、人類史上もっとも“目が悪い”時代とも言えます。しかしながら、歴史を振り返ってみても、人類が技術と知恵でいくつも課題を乗り越えてきたのもまた事実です。目の健康にまっすぐ向き合うことで、お客さまの健康に資するとともに、社会の進化に貢献できるような仕事を追求していければと考えています。